| Приглашаем посетить сайт |

|

Мандельштам (mandelshtam.lit-info.ru)

|

"Ирой спокоен - конь яростен"

Ранним утром 10 сентября 1777 года Этьен Морис Фальконе проснулся от истошных криков прислуги и ржания коней во дворе. «Пожар!» — подумал он и стал поспешно одеваться, но, взглянув в окно, замер от неожиданности. Напротив его дома, стоящего на Морской улице, вместо привычного, надоевшего пейзажа — низеньких домиков и болотистого Адмиралтейского луга за ними — расстилалось огромное водное пространство, покрытое волнами, А на дом, закрывая свет в окне, надвигался огромный корабль. ..

Это было утро Первого Великого наводнения в Петербурге. Несчастье пришло, как всегда, внезапно, После полуночи резко усилился ветер с запада, стал «жестким», и в 5 утра Нева выступила из берегов «и наводнила мгновенно низменные части города». Да так, что по Невскому и другим улицам люди плавали на лодках. Высота воды в то утро достигла 310 см выше ординара. Так было потом только дважды — в 1824 году (410 см) и в сентябре 1924 года (369 см). Бешеный ветер с моря нес по воздуху сорванные с крыш листы железа и черепицу, разбивал стекла, выламывал рамы в Зимнем дворце, где находилась императрица Екатерина II. Множество судов и барок, вошедших в Неву, сорвало с якорей. Буря швыряла их друг на друга, выбрасывала на берег. Как писала императрица М. Гримму, на разрушенной Дворцовой набережной громоздились корабли. На Васильевском острове корабль из Любека не просто вынесло на берег, а забросило в стоящий в отдалении лес. Тогда же фактически погиб Летний сад — множество могучих деревьев повалило, сооружения разрушило водой.

... Вода угрожающе поднималась и уже подступила к окнам спальни Фальконе на втором этаже. Но ближе к полудню ветер неожиданно стих, Нева, а потом и Мойка вошли в берега. Как только вода спала, Фальконе выскочил из дома и поспешил в литейную мастерскую, находившуюся возле Адмиралтейства, Там стояла только что отлитая конная статуя Петра Великого — главное детище Фальконе...

Между тем город представлял собой зрелище ужасающее: трупы людей и животных, поваленные заборы, принесенные водой лес и дрова, мелкие и крупные суда, сломанные деревья — все это громоздилось в невероятном хаосе среди полуразрушенных домов, у которых были сорваны крыши, разбиты окна. Все погреба и склады оказались затоплены, товар перепорчен, купцы несли огромные убытки. Только рыбы было везде в достатке — после внезапного ухода воды ее находили в самых неожиданных местах; в погребах, подвалах, комнатах, прямо на улице...

Мастерская, по счастью, пострадала не сильно. Там уже был сын скульптора Пьер-Этьен со своей женой Мари Анн Колло — помощницей Фальконе-отца. Сын приехал в Петербург совсем недавно, в 1773-м, сам же Фальконе жил тут уже 11 лет. Еще в 1766 году его пригласила Екатерина II для создания памятника Петру I. Здесь же он получил даже звание академика Академии художеств, но так и не смог привыкнуть к этому городу, климату, народу. Парижанина не переставал удивлять стиль жизни русской столицы, ее необыкновенные контрасты.

Город при Екатерине II бурно жил и быстро изменялся и к концу XVIII века обогнал по численности Москву— в нем жили больше 200 тысяч человек. Но не многолюдством примечателен был екатерининский Петербург. Его судьбу в ту пору определяло место, занятое Россией в царствование Екатерины II. Город стал одним из центров мировой политики, резиденцией великой государыни, более трети века со славой правившей огромной империей, — экономическая и военная мощь России тогда достигла расцвета и поражала современников. Австрийский император Иосиф II писал, что Екатерина в состоянии произвольно назначать курс рубля и даже если она заведет кожаные деньги, то и их будут принимать — так сказочно богата была Россия.

Не было в Европе более пышного двора, чем русский двор в Петербурге. Расходы на него в год смерти Екатерины II (1796-й) составляли гигантскую сумму, равную почти 12% всех государственных трат! Имперское могущество отпечаталось и на облике города. Об этом можно было судить по пышным празднествам, парадам на его площадях, по самому стилю жизни петербуржцев. В екатерининское время особенно ярко проявился «ментальный» конфликт с Москвой. Щегольское, новое, западное, стремительное, но в то же время — черствое, холодное, отторгающее человека петербургское начало противопоставлялось старорусскому, хлебосольному, доброму, но — ленивому, инертному, непредприимчивому московскому. Отсвет двора, некая особая осведомленность о положении дел «в высших сферах» даже петербургскому лакею, приехавшему с барином в Москву, придавали значительность и важность.

Тот, кто помнил елизаветинский Петербург, сразу же заметил бы произошедшие с городом перемены — на его просторах воцарился совсем иной архитектурный стиль.

Ее построили в 1763—1788 годах вместе с тремя мостами — Эрмитажным, через Зимнюю канавку, Верхнелебяжьим, через Лебяжью канавку, и Прачечным, через Фонтанку. Позже, в 1779-м, начали облицовывать гранитом выходящие на Неву стены Петропавловской крепости.

Число мостов через реки и каналы города к этому времени было уже достаточно велико, хотя главным средством переправы по-прежнему оставались бесчисленные лодки перевозчиков. Они стояли в наиболее оживленных местах, и любой человек мог за копейку быстро перебраться на другой берег. Те же, у кого лишних денег не было, шли к мостам. Кроме Исаакиевского был уже построен Вознесенский мост через Неву (выше современного Литейного). Жители пользовались также Сампсониевским (Гренадерским) и Тучковым, который тогда называли Никольским. Многие из мостов Петербурга были так называемыми наплавными, или плашкоутными. Они сооружались из цепи стоявших на якоре и связанных между собой барж, а поверх укладывали бревна и доски, составлявшие покрытие моста. На зиму плашкоуты отгоняли к берегу, а люди переправлялись уже по льду. Правда, с 1779 года главный мост через Неву — Исаакиевский — оставался на всю зиму.

На смену вычурному барокко пришел строгий и величественный классицизм. Произошло же это почти в конфликтной ситуации, когда в начале 1760-х гений барокко Ф. Б. Растрелли спланировал в свойственной ему манере новый Гостиный двор, на углу Садовой и Невского проспекта. Взошедшей на престол летом 1762 года Екатерине II проект Расстрелли не понравился, в чем ее сразу и горячо поддержали купцы — ведь им предстояло платить немалые деньги за все барочные завитушки! И тогда проектирование Гостиного двора было поручено Ж. Валлен-Деламоту — французу, ставшему с 1759-го академиком Академии художеств. Великий Расстрелли, обиженный, отошел от дел — его время прошло.

Валлен-Деламот работал в стиле классицизма, который отвечал вкусам императрицы и соответствовал мировоззрению эпохи Просвещения. Это не означало, что здания елизаветинского барокко стали разрушать или перестраивать. Нет! Особенность той эпохи состояла в умении зодчих органично сочетать новую и старую архитектуру. Считается, что классицизм в России в своем развитии прошел определенную эволюцию. Сначала в нем было сильно влияние идей французского классицизма. В этом стиле работал Валлен-Деламот. С начала 1760-х он строил не только Гостиный двор, но и Малый Эрмитаж, Академию художеств (вместе с А. Ф. Кокориновым), Новую Голландию (вместе с С. И. Чевакинским). Затем, примерно с 80-х годов XVIII века, на место возвышенной и несколько суровой архитектуры французской школы пришли ясные, изящные формы, уходящие корнями к гению итальянской архитектуры XVI века Андреа Палладио. В Петербурге стали популярны многочисленные постройки Джакомо Кваренги — здание Академии наук, Эрмитажный театр, Александровский дворец в Царском Селе. Позже Кваренги построил Конногвардейский манеж и Смольный институт. С Кваренги соперничал Чарлз Камерон —- создатель знаменитой Галереи в Царском Селе, а также Павловского дворца, строительство которого началось в 1780 году. В том же ряду архитекторов находился Н. А. Львов — талантливый самоучка, создатель Главного почтамта. Конечно, было немало ярких мастеров с собственной манерой, которая не укладывалась в схему классицизма: они пытались совместить в своих творениях принципы барокко и классицизма. Таков был Антонио Ринальди — создатель Гатчинского и Мраморного дворцов, в которых чудесным образом достигнута гармония этих стилей. И тем не менее классицизм победил и стал определять внешний вид города. Императрица не уставала украшать, как она шутила, свое «бывшее утиное гнездо». Она любила новый, щеголеватый вид города, ласково называла его в письмах: «Моя чопорница, моя столица!»

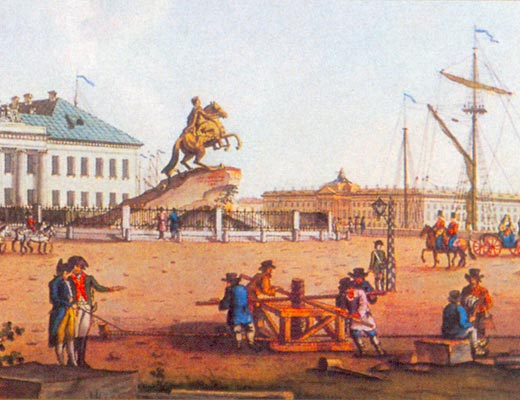

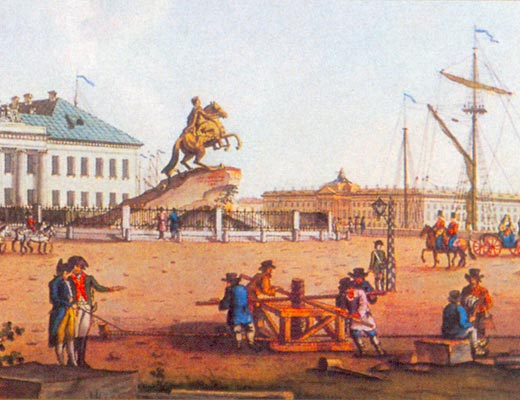

... Фальконе с сыном и невесткой из мастерской пошли к Неве, где возвышался знаменитый Гром-камень — доставленная еще в 1770 году из Лахты огромная гранитная скала — пьедестал, на котором предполагалось поставить конную статую Петра.

— каменная гора «сама» сползла с судна и «покатилась» к указанному месту по желобам на десятках медных шаров.

Но скоро начались проблемы — Фальконе намерен был придать скале нужную форму, обработав ее, а кругом возражали — погубить такой красивый «дикий» утес! Как можно! Но Фальконе был упрям: «Я делаю пьедестал для статуи, а не наоборот!». Еще в Париже у него созрел необычный план монумента — всадник должен не просто стоять на скале, а взлететь на нее как будто с разгона, в энергичном движении. Возле мастерской был построен специальный помост, на который сотни раз подряд на глазах скульптора влетали и застывали всадники на лошадях из дворцовой конюшни. Глядя на Гром-камень, Фальконе поморщился: он вспомнил Ивана Ивановича Бецкого, своего формального начальника, который больше всех жалел «испорченную» скалу...

Роль Бецкого в истории екатерининского Петербурга oгромна. Он пользовался особым доверием государыни, был ее советником во многих делах. Порой они даже бурно ссорились, но всегда быстро мирились. Ходили даже слухи, будто Бецкой — отец императрицы. На самом же деле, их объединяло иное, особое родство — они оба были «гражданами Республики Просвещения», мечтали усовершенствовать мир, вывести новую «породу» русских людей — умных, честных, законопослушных. Мысль о «выведении» новой породы людей из незаконнорожденных, брошенных и бедных детей не казалась нелепой. Недаром Бецкой был одержим внедрением в русскую жизнь западной новинки птицеводства — инкубаторов. Неким человеческими «инкубаторами», по его мысли, должны были стать созданный по проекту Бецкого Воспитательный дом, а потом, в 1764-м, — знаменитый Смольный институт. Но этим дела Бецкого не ограничивались. Он был не только своеобразным «министром просвещения», но и «министром культуры»: в его ведении находились Академия художеств, театры и Канцелярия от строений, занятая застройкой города. А дело это было необыкновенно важное, ибо с 1760-х годов Петербург переживал настоящую архитектурную революцию. Новые идеи классицизма требовали иных, чем раньше, пространственных масштабов и форм. Речь шла о внедрении в городскую застройку не просто отдельных дворцов и усадеб, а целых ансамблей, единых комплексов зданий, объединенных идеей классической гармонии. В 1762 году под началом Бецкого учредили «Комиссию каменного строения Санкт-Петербурга и Москвы», занятую планировкой столиц. Комиссия объявила конкурс на новый генеральный план, целью которого было «намерение привести город Санкт-Петербург в такой порядок и состояние и придать оному такое великолепие, какое столичному городу пространственнейшего государства прилично», Императрице понравился проект архитектора Квасова, который не упустил ничего, что бы способствовало уплотнению застройки, «наполнению середины его знатным строением». Именно Квасов предложил создание цепи центральных площадей, которые потом вытянулись в великолепную анфиладу Дворцовой, Адмиралтейской и Петровской площадей. Не забыл он и о такой практической задаче, как «непрерывное связывание улиц» с помощью сквозных магистралей, мостов и проездов — вдоль левого берега Невы, от Галерного двора до Литейного. Это было едва ли не главное условие нового проекта. Деятельность Бецкого и возглавляемой им Комиссии на десятилетия определила развитие города.

... В конфликте Бецкого и Фальконе не было правого и виноватого: оба были самолюбивы, горячи и прямолинейны. Ссоры начались сразу же по прибытии Фальконе. Бецкой пытался давать скульптору указания, а тот жаловался на куратора самой государыне, Бецкой советовал Фальконе подражать великолепной статуе Марка Аврелия, но Фальконе упрямо шел своим путем. При этом француз был капризен, вечно всем недоволен, да к тому же категорически отказывался брать русских в ученики. Еще в Париже он поразил своих русских нанимателей тем, что не согласился на предложенный гонорар в 300 тысяч ливров, сказав, что работа будет стоить 200 тысяч, а лишнего ему не нужно. В Петербурге же он изматывал Бецкого требованиями разного рода, потом запросил 200 тысяч ливров прибавки, но их ему уже не дали... От обидных споров с Бецким Фальконе отвлекали работа над монументом да вид просторной Невы* снесшей свои мосты и неудержимо катившей свои мутные после наводнения воды к морю...

Фальконе в мастерской, дома, во время прогулок вдоль Невы постоянно ощущал себя в центре огромной стройки, каковой и был Петербург в течение всего XVIII века. Он видел то, что мы видим теперь на тогдашних гравюрах; всюду рабочие, которые мостят камнем тротуары, обрабатывают гранитные блоки набережных или тащат кирпич по шатким строительным лесам. Весной город наполняли сезонные рабочие — плотники, каменотесы, мастеровые из разных губерний.

в Петербург барки. В те времена город снабжался, подобно Венеции или Амстердаму, водным путем. Более 5 тысяч барок и столько же плотов ежегодно заполняли Неву, теснясь в городских каналах. Огромные барки со специальными трюмами, позволяющими свободно проходить в проточной воде, везли в Петербург живую рыбу — осетров и стерлядей. Последних, впрочем, можно было поймать и перед Петропавловской крепостью, с чего и начинался торжественно летний сезон.

Огромный город с его пестрым населением, смешением разных народов, лиц, сословий оставлял у наблюдателя странное впечатление. «Петербург, — писал француз Сегюр, — представляет уму двойственное зрелище: здесь в одно время встречаешь просвещение и варварство, следы X и XVIII веков, Азию и Европу, скифов и европейцев, блестящее гордое дворянство и невежественную толпу. С одной стороны, модные наряды, богатые одежды, роскошные пиры, великолепные торжества, зрелища, подобные тем, которые увеселяют избранное общество Парижа и Лондона, с другой — купцы в азиатских одеждах, извозчики, слуги и мужики в овчинных тулупах, с длинными бородами, с меховыми шапками и рукавицами и иногда стопорами, заткнутыми за ременными поясами. Эта одежда, шерстяная обувь и род грубого котурна на ногах напоминали скифов, даков, роксолан и готов... Но когда эти люди на барках или на возах поют свои мелодичные, хотя и однообразно грустные песни, сразу вспоминается, что это уже не древние свободные скифы, а москвитяне, потерявшие гордость под гнетом татар и русских бояр».

Сегюр верно подметил истоки поразительных контрастов Петербурга. Он писал, что «вопреки всему обаянию роскоши и художества там власть ничем не ограничена, навсегда будут только господин и раб, как бы красиво ни именовали их». Немудрено было прийти к такому заключению, читая в газете объявления: «Продается 30-ти лет девка молодая и гнедая лошадь. Их видеть можно...» и далее указывался адрес. Авантюрист и развратник Казанова купил молоденькую девушку за ничтожную для него сумму, причем на вопрос, когда можно оформить свою покупку, его русский спутник ответил: «Хоть сейчас, коли хотите, и вздумай вы набрать себе целый гарем, так стоит лишь молвить одно слово, в красивых девушках недостатка здесь нет».

Фальконе, выходцу из галантной Франции, были непривычны толпы дворни, жившей в богатых домах помещиков, отвратительные сцены дворянского быта с постоянным унижением людей и даже побоями. Сама Екатерина II — женщина добрая, не могла добиться, чтобы слуг не били хотя бы в ее дворце, а уж что творилось в помещичьих домах, нередко имевших в подвалах или на конюшнях настоящие камеры пыток для «хамов» и «хамок», и говорить не приходится.

Удивительно, но за 12 лет жизни в Петербурге Фальконе встречался с императрицей всего лишь пару раз — по каким-то неизвестным нам причинам Екатерина избрала письменную форму общения с ним, и до нас дошел почти целый томик этой пространной переписки. А между тем Зимний дворец — великолепное обиталище Екатерины — был в двух шагах от мастерской скульптора.

«Аглинский клуб», насчитывавший всего с полусотню членов. Некоторые «простаивали» кандидатами в члены клуба всю жизнь, хотя проиграться в карты в пух и прах можно было и во многих других местах. Галерная была вообще своеобразным сколком с Лондона — на ней во множестве жили англичане, да не случайно и набережная поблизости называется Английской (как говорили в XVIII веке, «Аглинская»). Тогда можно было взойти на корабль в Лондоне, сойти с него на Английской набережной и практически не почувствовать разницы — тот же туман, та же английская речь.

Зимний дворец был закончен Растрелли в 1762 году и представлял собой выдающееся произведение архитектурного искусства. Невская анфилада залов тянулась на 160 метров вдоль Невы. Все залы были пышно украшены резьбой и росписями, став великолепной сценой для придворных торжеств. «Вся обстановка бала, — вспоминает Казанова, попавший на бал в Зимний в 1765 году, — представляла зрелище причудливой роскоши в убранстве комнат и нарядах гостей, общий вид был великолепный». Англичанин У. Кокс, посетивший петербургский бал в 1778 году, был практически того же мнения: «Богатство и пышность русского двора превосходят самые вычурные описания. Следы древнего азиатского великолепия смешиваются с европейской утонченностью, блеск придворных нарядов и обилие драгоценных камней оставляют за собой великолепие других европейских государств». И хотя во дворце собралось в тот день около 8 тысяч человек, вся эта толпа не смешивалась со знатью, которая отплясывала под ту же музыку, но за низеньким барьером.

Возможно, на таких празднествах бывал и Фальконе, тем более что его ученица, скульптор Колло, была вхожа во дворец. Но ни она, ни Фальконе никогда не попадали на праздники и вечера в Эрмитаже, где можно было увидеть императрицу, поговорить с ней, сыграть в фанты, карты или на бильярде и даже оказаться рядом в русском хороводе. Эрмитаж — приют уединения и покоя, создавался Екатериной не в отдаленном пригороде, а рядом с Зимним дворцом. Висячий сад с аллеей берез, Зимний сад с редкими растениями и птицами, а главное — множество произведений искусства, создавали мир нового парадиза.

В зданиях Малого (Валлен-Деламот, 1764—1767 годы) и Старого (Фельтен, 1771—1784 годы) Эрмитажей были собраны коллекции картин выдающихся мастеров, античная скульптура, камеи, монеты, книги. В Алмазной комнате сверкали драгоценности русских царей. Если человека приглашали на «эрмитаж», то это казалось редкой милостью, которой следовало умело воспользоваться. В непринужденной обстановке, «без чинов» и церемоний проницательная государыня узнавала, чем дышит кандидат на государственный пост, как ведет себя с людьми, и уже после этого выносила окончательное решение: «Хорош! Назначайте» или «Опять, Алексей Александрович, вы мне дурака привели!»

К этому времени Петербург стал крупнейшим портом. На него приходилась половина внешней и две трети морской торговли страны. Купцам было крайне выгодно торговать здесь. Порт на стрелке Васильевского острова был переполнен судами, которые приходили из 18 стран Европы. Стали появляться корабли и из Северо-Американских Соединенных Штатов. Некоторые шкиперы из Бостона и других городов Массачусетса сделали торговлю с Россией своим основным занятием. Они плавали через океан десятки раз и даже называли свои корабли «русскими» именами — «С. -Петербург», «Нева» и так далее. В Америку из России они везли множество разных товаров, преимущественно — железо, холст, юфть, кожу, пеньку, сало, лен, а также миллионы гусиных перьев. Это позволяет историкам в шутку предполагать, что Декларация независимости США была подписана 4 июля 1776 года перьями русских гусей.

Праздники в домах вельмож мало чем уступали в великолепии дворцовым. Регулярными стали так называемые «дворянские балы». Самые богатые дворяне держали «открытый стол». Это означало, что если человек получил от хозяина приглашение пообедать, то мог отныне появляться за столом хоть каждый день. «Причем, — как писал мемуарист, — чем чаще бывали мы за этими радушными обедами, тем становились более дорогими гостями и как будто сами делали одолжение, а не принимали его».

Как и раньше, театр был одним из главных развлечений столичных жителей. Если в Эрмитажном театре собиралась на французские пьесы только избранная, сверкающая бриллиантами публика, то в других театрах обстановка и публика были гораздо более демократичными. С восторгом смотрели зрители «Мота, любовью исправленного» В. И. Лукнина, творения Д. И. Фонвизина «Бригадир» и «Недоросль». Гром аплодисментов, точнее, по традиции того времени, дождь бросаемых на сцену кошельков, вызывала игра П. А. Плавильщикова, С. Н. Сандунова, Т. М. Троепольской. Непревзойденным комиком был тогда Яков Шумский.

В начале 1780-х годов в Петербурге открылся каменный Большой театр, поразивший всех своей величиной и внутренним убранством. Современник писал: «Театр построен в новом роде, совершенно еще не известном в здешнем краю. Сцена очень высока и обширна, а зала, предназначенная для зрителей, образует три четверти круга». Самой популярной была комическая опера О. А. Козловского на темы народных сказок «Мельник, колдун, обманщик и сват». Музыку для спектаклей, как здесь, так и в Эрмитажном театре, писали итальянцы Галуппи, Траетта, Паэзиелло. Своими кантами славился Дж. Сарти, а в церковной хоровой музыке и камерных операх не было тогда равных Дмитрию Бортнянскому. При дворе и в лучших домах наслаждались игрой виртуозного скрипача, бывшего крепостного Е. И. Хандошкина, а когда с хоров особняков раздавались звуки популярнейшего полонеза О. А. Козловского «Гром победы раздавайся» на слова Г. Державина, мало кто мог оставаться равнодушным — так торжественна и величава была эта музыка, своеобразный гимн царствованию Екатерины II.

Впрочем, имперская столица не могла существовать не только без Эрмитажа или театра, но и без конных статуй. И Фальконе это отлично знал и упорно работал. А такого монумента великому основателю города, какой стоял у Фальконе в литейном сарае, мир еще не видел. Осенью 1777 года он был уже почти закончен, оставались только штрихи. Но и силы мастера были на исходе. ,. Его сын и Колло решили вернуться во Францию: денег из казны не платили, более того, Екатерина прервала свою многолетнюю переписку с Фальконе и упорно молчала в ответ на отчаянные жалобы скульптора на Бецкого, бездарных помощников, ленивых рабочих. В общем, Фальконе решил уехать... Он потянул еще год и осенью 1778 года с тяжелым сердцем покинул русскую столицу. Его главное творение, его душа осталась здесь — совсем близко от берега Невы. Не довелось Фальконе видеть открытие своего памятника в 1782 году — его не пригласили... А жаль — зрелище было необыкновенное.

зрителями, заполнившими площадь, предстала «дикая каменная гора», которая была не чем иным, как огромным футляром, декорацией из раскрашенной парусины. Когда на площадь прибыла государыня, в небо взвилась ракета, и «вдруг, — писали «Санкт-Петербургские ведомости», — невиданным действием, к удивлению зрителей, изображенная каменная гора, унижаясь... и, наконец, исчезнув со всех сторон без остатка, так что ни малаго следа не осталось, показала изумленным очам зрителей Петра на коне, как будто бы из недр оной внезапно выехавшего на поверхность огромного камня с распростертою повелительною десницею». В тот же момент небо раскололось от грохота пушек с Невы, раздался треск беглого ружейного огня всех стоявших на площади полков.

в этом месте находится сердцевина города, и пока могучий всадник вздымается на скале — город будет стоять на этих берегах...

Евгений Анисимов, директор исторических наук, профессор